News

岩波書店『世界』1月号で永田浩三氏と対談しました

12/12 (水)姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』ブックトーク

姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』ブックトーク

日時 2018年12月12日水曜日 19時~21時

場所 東京大学駒場キャンパス 21KOMCEE EAST 地下 K011教室

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/file/2014/21komcee_east_map.pdf

講演者

姫野カオルコ (作家)

パネリスト

大澤祥子 (ちゃぶ台返し女子アクション・代表理事)

島田真 (文藝春秋 ノンフィクション編集局、「月刊文藝春秋」・ノンフィクション出版部担当局次長)

瀬地山角 (東京大学大学院総合文化研究科・教授)

林香里 (東京大学大学院情報学環・教授、MeDiメンバー)

司会

小島慶子 (エッセイスト、東京大学大学院情報学環 客員研究員)

概要

2016年に起きた東大生による強制わいせつ事件に着想を得た話題の小説『彼女は頭が悪いから』(文藝春秋社刊)。執筆の動機や制作秘話を姫野さんに伺いつつ、登壇者と会場との対話を通じて、主に以下について考察するブックトークを開催します。

- 性の尊厳、セクシュアル・コンセントとは?(性暴力事件の再発防止のために何が必要か)

- 「学歴社会」と性差別について

- 「東大」というブランドとの付き合い方、向き合い方

会場の皆さんにもご意見を伺いながら、活発な議論ができればと思います。

主催

メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)

東京大学大学院博士課程教育リーディング・プログラム「多文化共生・統合人間学プログラム」教育プロジェクトS

協力 株式会社文藝春秋

注意事項

・ 入場無料・事前参加登録不要

・ 当日の取材申し込みについては、medi.diversity@gmail.com(事務局)までご連絡ください。取材の申請は12月3日(月)まで受け付けます。当日、取材の方以外は、イベント進行中の録画、録音と生中継をご遠慮ください(写真は差し支えありません)。

・ 写真・映像・音声などを記録することと、その記録されたものをIHSプログラム活動で使用する可能性があることをあらかじめご了承ください。

12/11 (Tue) Dr. Dipesh Kharel’s Documentary Night

We will view a documentary film by Dr. Dipesh Kharel, a member of our lab team.

【Documentary Screening & Director’s Talk: “A Kali Temple Inside Out”】

Time

December 11, 2018 (Tue) 18:30~21:30

Venue

“Daiwahouse Ishibashi Nobuo Memorial Hall” (3F, Daiwa Ubiquitous Computing Research Building), Hongo Campus, University of Tokyo

Speaker

Dr. Dipesh Kharel (Documentary Director, Visual Ethnographer; PhD Graduate of ITASIA, GSII; Receiver of University of Tokyo “President’s

Award”)

Film Language

Hindi (Subtitle: English)

Discussion Language

English

Film Introduction

Religious boundaries are not necessarily as sharp and antagonistic as the news media lead us to believe. This ethnographic film follows devotees of the Hindu goddess Kali to understand why devout Hindus may well visit Sikh temples and Sufi-Muslim tombs besides temples for divine assistance. By showing the everyday life inside and around a Kali temple in the city of Kanpur, Uttar Pradesh, India, the film presents itself as a silent critique against the obsession with religious conflict in contemporary debates. (Film length: 83 minutes)

Organizer

Educational Project S, IHS Program, University of Tokyo

In cooperation with

Professor Hayashi Kaori Lab, III/GSII, University of Tokyo

Notes

※ Free entrance. Registration appreciated for preparation purposes:

※ Due to venue limitations, your vision might be blocked by front row audience. In that case, please change seats for a better view.

※ We appreciate your understanding that photos, video or audio records taken during the event may be used for future IHS Program activities.

※ Contact & Inquiries:Educational Project S, IHS Program

(project-s@ihs.c.u-tokyo.ac.jp)

(以上/End of Announcement)

—

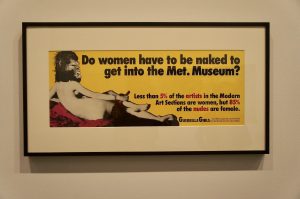

12/2(日) 開催:LGBT表現について考えるシンポジウムのお知らせ

以下のようなシンポジウムを開催します。ご参加いただければ幸いです。

【第4回メディアと表現について考えるシンポジウム】

それ「実態」とあってます?メディアの中のLGBT

日時

2018年12月2日(日)

13時30分~15時30分(受付:13時開始)

会場

東京大学福武ホール地下2F 福武ラーニングシアター

(アクセス: https://fukutake.iii.u-tokyo.ac.jp/access/)

登壇者

隠岐さや香 (名古屋大学大学院経済学研究科教授)

藤沢美由紀 (毎日新聞記者)

ブルボンヌ (女装パフォーマー、エッセイスト)

増原裕子 (株式会社トロワ・クルール、アクティビスト)

司会

小島慶子 (エッセイスト、東京大学大学院情報学環客員研究員)

主催

- メディア表現とダイバーシティを抜本的に検討する会(MeDi)

- 東京大学大学院博士課程リーディングプログラム「多文化共生・統合人間学プログラム」教育プロジェクトS

協力

- 東京大学大学院情報学環 林香里研究室

概要

今年は男性の同性愛を描いたドラマ「おっさんずラブ」がヒットする一方で、性的少数者に対するヘイト的な特集を組んだ月刊誌『新潮45』の事実上の廃刊が決定するなど、LGBTに関する表現や言論のあり方が話題となりました。現在、LGBTという言葉の認知度は65%(2018年・日本法規情報株式会社調べ)。不正確な記事や、ステレオタイプな表現をする娯楽番組も散見されます。メディアが伝えるLGBTに関する情報や表現を当事者たちはどのように受け止めているのか、実態とのズレはどのようなものなのか。当事者や記者、専門家をお招きして、LGBTをめぐる表現のあり方について議論します。

注意事項

※ 入場無料・事前登録不要

※ 取材のご希望の方は、11月28日(水)までにmedi.diversity@gmail.com(東京大学IHSプログラム事務局)までご連絡下さい。当日、取材の方以外は、イベント進行中の録画、録音と生中継をご遠慮ください(写真は差し支えありません)。

※ 写真・映像・音声などを記録することと、その記録されたものをIHSプログラム活動で使用する可能性があることをあらかじめご了承ください。

11/27(Tue.) Lecture for ABE FELLOWSHIP COLLOQUIUM “Japanese Traditional Media in the Digitalization Generation: Global Data Comparison”

ABE FELLOWSHIP COLLOQUIUM

安倍フェローシップ・コロキアム

「デジタル化時代の日本の伝統メディアの行方―世界のデータ比較考察から考える」

Japanese Traditional Media in the Digitalization Generation: Global Data Comparison

Speaker: 林香里 Kaori Hayashi

東京大学大学院情報学環 教授 安倍フェロー(2014年度)

Professor, Media and Journalism Studies, The University of Tokyo /Abe Fellow(2014)

Commentator: 神保哲生 Tetsuo Jimbo

ビデオジャーナリスト・ビデオニュース・ドットコム代表

Journalist, Founder and CEO/Editor-in-Chief of Internet TV “VIDEONEWS.COM“

Moderator: 杉田弘毅 Hiroki Sugita

共同通信社特別編集委員

Columnist, Kyodo News

When: 11月27日(火)午後6時半~8時

Tuesday, November 27, 2018, from 6pm to 8pm

Where: Sakura Hall 2nd Floor, Japan Foundation, 4-4-1 Yotsuya, Shinjuku, Tokyo

新宿区四谷4-4-1国際交流基金2階さくらホール

http://www.jpf.go.jp/j/access/map.html

Notes: 参加無料。発表言語は日本語ですが、質問応答は英語でも可能です。

Admission is free. Presentation in Japanese with English questions accepted.

Email: abetokyo@ssrc.org Fax: 03-5369-6142 Phone: 03-5369-6085

概要

いま、西欧先進諸国では、デジタルメディアの普及とともに意見の分極化が進み、そこから生まれる「メディア不信」が課題となっている。さらに、ソーシャルメディアを媒介したいわゆる「フェイク・ニュース」の増加も社会問題となっている。では、日本の状況はどうだろうか。

西欧諸国と比べると、日本社会では、意見分極化やメディア不信は一般市民の間ではさほど見られない。日本の一般市民は、高度成長期時代に定着した日本のメディアの総花的「不偏不党ジャーナリズム」を信じ、メディアのもつ政治性や言論のあり方を問い返していく姿勢をもってこなかった。他方で、現在、メディアの一部には意見の右傾化・過激化が見られる。しかし、一般市民はそれに無関心なため、市民とメディアとの間にますます断絶が生じ、メディアがさらに過激化するという悪循環が生じている。本報告では、デジタル化時代における日本のメディアの現在と未来について、世界との比較データとともに、聴衆のみなさんと考えてみたい。

In many developed western countries, the increase in digital media use has been accompanied by mass ideological polarization, which has given rise to discussions of “distrust in the media.” Matters have only worsened with the spread of “fake news” on social media platforms. This has recently garnered attention as a pressing social issue. So, what is the situation in Japan?

Compared to western nations, polarization of views and/or a distrust in the media is not as observable among the general populace. The general public of Japan appear to believe that Japanese media, in the midst of a high growth period, is overall “unbiased, non-partisan journalism,” and do not take a critical stance toward its methods of expression or political nature. On the other hand, there is an observable right-wing shift and radicalization of certain segments of the media. The indifference of average citizens to these segments has created a disconnect between the media and the general populace that only deepens as, in a vicious cycle, the media attempts to bridge the disconnect by radicalizing further. In this presentation, I will review comparative global data on these issues, and see what we may discern about the present, and the future, of Japanese media in the digitalization generation.

講師略歴 Biographical Information

林香里(はやし・かおり): 1963年名古屋市生まれ。ロイター通信東京支局記者、東京大学社会情報研究所助手、ドイツ、バンベルク大学客員研究員(フンボルト財団)を経て、現在 東京大学大学院情報学環教授。2016年4月から2017年3月まで、安倍フェローとして、ノースウェスタン大学、ロンドン大学、ベルリン自由大学客員研究員。著書『メディア不信 何が問われているのか』岩波新書、2017年、『<オンナ・コドモ>のジャーナリズム ケアの倫理とともに』岩波書店、2011年(第4回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞受賞)、『テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス 13局男女30人の聞き取り調査から』(谷岡理香と共編著)大月書店、2013年、ほか。専門: ジャーナリズム/マスメディア研究。 ホームページ https://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/

Kaori Hayashi: Professor at the Graduate School of Interdisciplinary Information Studies at the University of Tokyo, specializing in Journalism and Media. Previous experiences include work as a correspondent for Reuters Tokyo Branch Office, Research Assistant at the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo, and visiting researcher (A.v. Humboldt-Fellow) at University of Bamberg in Germany. From April 2016 to March 2017 under the Abe Fellowship Program, Hayashi joined Free University of Berlin (Germany), Northwestern University USA), and University of London (UK) as a visiting researcher. In 2017, she published “medeia fushin (Media Distrust)” via Iwanami Shinsho Publishing. Other publications include “onna・kodomo no jyaanarizumu-kea no rinri totomoni (Journalism about Women and Children- With the perspectives of “care” ethics) which was awarded the 4th Uchikawa Yoshimi Memorial Mass Communication academic society award. For more information, please see her homepage: https://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/

「津田大介 日本にプラス」“メディアは今のままで大丈夫か”特別篇に出演しました

「津田大介 日本にプラス」に出演します。

https://www.tv-asahi.co.jp/ch/contents/info/0051/

#354「“メディアは今のままで大丈夫か”特別篇~ジャーナリスト、ライター、研究者が集合し語り合う“メディアの光、メディアの影”(1)歴史的スクープ、放送法、アメリカ…」ゲスト:吉岡忍(ノンフィクション作家・日本ペンクラブ会長)/大谷昭宏(ジャーナリスト)/林香里(東京大学大学院情報学環教授) 11/12(月) 深夜0:00-深夜0:55

#355「“メディアは今のままで大丈夫か”特別篇~ジャーナリスト、ライター、研究者が集合し語り合う“メディアの光、メディアの影”(2)『新潮45』問題と雑誌の行方」ゲスト:吉岡忍(ノンフィクション作家・日本ペンクラブ会長)/大谷昭宏(ジャーナリスト)/林香里(東京大学大学院情報学環教授) 11/19(月) 深夜0:00-深夜0:55

12/8(土)公開フォーラム「いま語ろう~セクハラと報道」に登壇します

公開フォーラム「いま語ろう~セクハラと報道」

世界的に広がる「#MeToo」運動や財務省事務次官のセクシュアルハラスメント問題を受けて、長い間語られてこなかったメディアで働く女性たちのセクハラ・性暴力被害が明るみになりました。撲滅に向けた機運が高まったものの、解決に至るプロセスは見えず、「被害者泣き寝入り」の構図は続いています。また、国際労働機関(ILO)で進められている、職場の暴力、ハラスメントの禁止条約の制定の動きにも日本政府は及び腰です。

暴力の本質は支配です。報道現場のセクハラや性暴力は、権力と向き合うメディアの立場や報道の自由を脅かす温床となっています。撲滅に向かうべきメディア自体が、消極的な姿勢で被害者に沈黙を強いる構造です。今回のフォーラムで、ジェンダーの視点を持ち、日本のメディアの進むべき方向性を考えていきましょう。多くの方々の御参加をお待ちしております。

<開催日時>12月8日(土)13:30~17:00 (開場 13:00)

<会場>スマートニュース(株)イベントスペース

東京都渋谷区神宮前6丁目25−16いちご神宮前ビル 2F

地下鉄「明治神宮前駅」から徒歩7分/JR「原宿駅」から徒歩10分/地下鉄「渋谷駅」徒歩9分

※1階にABAHOUSE LASTWORD原宿店が入っているいちご神宮前ビル(入口はABAHOUSEの左側)。

<資料代> 500円

<申込み先>

endharassment.withmic@gmail.com

メールのタイトルを「セクハラフォーラム申し込み」とし「①氏名、②よみがな、③所属」(入力例=①相原悠、②あいはらはるか、③メディア労組)を明記して、上記特設アドレスまで申し込んでください。所属の記載は任意で結構です。

会場の定員は120名です。定員に達し次第締め切らせていただきます。予めご了承ください。

スケジュール(予定)

13:30開会 主催者挨拶

13:40ゲスト基調講演

・セドリック・アルビアーニさん(「国境なき記者団」東アジア総局長)

・中野麻美さん(弁護士)

・林香里さん(東京大学大学院教授)

14:40休憩

14:50発表者登壇

・セッション(ゲストと参加者)

・質疑応答

17:00終了

■ゲスト(五十音順)

・セドリック・アルビアーニ(Cedric Alviani)

報道の自由を推進する「国境なき記者団(RSF)」東アジア総局長。仏ストラスブール大学ジャーナリズム学科(CUEJ)を卒業後、1999年よりアジアを拠点として外交、文化、報道が交差する各種プロジェクトを指揮してきた。RSF東アジア総局は、昨年4月に台北に開設し、日本、中国、香港、台湾、北朝鮮、韓国、モンゴルなどを管轄する

・中野 麻美(なかの・まみ)

弁護士(りべるて・えがりて法律事務所)。1975年北海道大学卒業。79年弁護士登録(東京弁護士会)。NPO派遣労働ネットワーク理事長。日本労働弁護団常任幹事。著書に「ハラスメント対策全書」(編著,エイデル研究所)、「労働ダンピング――雇用の多様化の果てに」(岩波新書)など多数

・林 香里(はやし・かおり)

名古屋市生まれ。ロイター通信東京支局記者、東京大学社会情報研究所助手、ドイツ、バンベルク大学客員研究員(フンボルト財団)を経て、現在、東京大学大学院情報学環教授。専門は、ジャーナリズム/マスメディア研究。著書に「メディア不信 何が問われているのか」(岩波新書)、「<オンナ・コドモ>のジャーナリズム ケアの倫理とともに」(岩波書店、第4回内川芳美記念マス・コミュニケーション学会賞受賞)、「テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス 13局男女30人の聞き取り調査から」(谷岡理香と共編著、大月書店)ほか

<主催>

「セクハラと報道」フォーラム(新聞労連、MIC、弁護士、記者、ジャーナリスト他)

<問い合わせ先>

新聞労連 電話 03-5842-2201